আভোগ ও স্থায়ী স্পর্শভূমিতে: কুমার চক্রবর্তীর কবিতায় ভ্রমণ

মোস্তফা জামান

কুমার চক্রবর্তীর কবিতায় ভ্রমণ আছে, ভ্রমণবিলাসিতা নাই। এই কবির পদচারণা কাল্পনিকতার সূত্রে অতলান্তিক নয়, এমনকি বাস্তব দুনিয়ার বুকে পথচিহ্ন রেখে রেখে পরিক্রমণও তাঁর কীর্তির অংশ নয়। কবিকেই সাক্ষী মেনে তাঁর আপন বয়ানের সূত্রে তাঁর ভ্রমণের প্রকৃতি উদঘাটন করা যাক। ‘কবিতাসংগ্রহ’ শিরোনামের ২০১৯ সালের সংকলনের ভূমিকায় কবি চিন্তার কতেক পদচিহ্ন রেখে গেছেন। কুমার চক্রবর্তী লিখেছেন সমুদ্রের মধ্য দিয়ে পথ করে এগিয়ে যাওয়ার কথা। প্রাথমিক বিচারে এই ইচ্ছার মাঝে নবুওয়াতি ইশারা মেলে, তবে, গন্তব্য বিষয়ে তাঁর বিষদ বর্ণনায় চোখ রাখলে এমন ধারণা পুনর্বিবেচনা করবার দরকার হয়। কবি অজানা দ্বীপের সন্ধানে অস্বাভাবিক ভ্রমণের স্বপ্ন দেখেন। এমত ভ্রমণ একান্তই ব্যক্তির, কবির – এতে গোষ্ঠী হিতৈষণার কোনো নিশানা মেলে না।

কুমার চক্রবর্তীর কবিতায় ভ্রমণ আছে, ভ্রমণবিলাসিতা নাই। এই কবির পদচারণা কাল্পনিকতার সূত্রে অতলান্তিক নয়, এমনকি বাস্তব দুনিয়ার বুকে পথচিহ্ন রেখে রেখে পরিক্রমণও তাঁর কীর্তির অংশ নয়। কবিকেই সাক্ষী মেনে তাঁর আপন বয়ানের সূত্রে তাঁর ভ্রমণের প্রকৃতি উদঘাটন করা যাক। ‘কবিতাসংগ্রহ’ শিরোনামের ২০১৯ সালের সংকলনের ভূমিকায় কবি চিন্তার কতেক পদচিহ্ন রেখে গেছেন। কুমার চক্রবর্তী লিখেছেন সমুদ্রের মধ্য দিয়ে পথ করে এগিয়ে যাওয়ার কথা। প্রাথমিক বিচারে এই ইচ্ছার মাঝে নবুওয়াতি ইশারা মেলে, তবে, গন্তব্য বিষয়ে তাঁর বিষদ বর্ণনায় চোখ রাখলে এমন ধারণা পুনর্বিবেচনা করবার দরকার হয়। কবি অজানা দ্বীপের সন্ধানে অস্বাভাবিক ভ্রমণের স্বপ্ন দেখেন। এমত ভ্রমণ একান্তই ব্যক্তির, কবির – এতে গোষ্ঠী হিতৈষণার কোনো নিশানা মেলে না।

কল্পনা কবির নিয়তি। এই নিয়তির ব্যাখ্যা দিতে আমরা আবার কবির দ্বারস্থ হতে পারি। কল্পনা ও বাস্তবতার বিস্তৃত দিগন্তের মধ্যেই কবির ‘প্রাণান্ত অনুসন্ধান‘ যা, কবির মতে, ‘ব্যর্থতা‘ নামের এক অপরিচিত স্থানাঙ্কে কবিতাকে স্থাপন করে। ব্যর্থতার মধ্যেই আবার কবির সার্থকতাও নিহিত।

ভাষার আধিপত্যকে প্রশ্রয় দিয়ে ‘দৃশ্য ও অদৃশ্যমান‘ বিশ্বকে বারংবার পাঠের আওতায় নিয়ে আসবার চেষ্টায় এই ব্যর্থতাবোধের জন্ম। এ এক দুনিয়াদারী ঠিক, কিন্তু তা ‘গতিবাদের‘ বিপরীতে, কাল বিষয়ক সকল সফল ‘বাগ্মিতার‘ অবর্তমানে গড়ে ওঠে। কবির কবিতার বাগান থেকে আমরা এই বাগবৈশিষ্ট্যের ধারা থেকে, শব্দ ও কল্পনার যুগলবন্দী থেকে যে নিশানা পাই, তারই সাহচর্যে এই নতুনতর জাগতিকতার কাঠামো চিনতে পারি।

কবিতার নরম মাটিতে আমরা যে রত্নসম্ভার ব্যঙ্ময় হয়ে ফুটে উঠতে দেখি তার কয়েকটির সূত্র ধরে এই আলোচনা গাঢ় করে তোলা যায়। পরপর কয়েকটি শব্দবন্ধে ঢু দেয়া যাক: ‘শিথিল সাক্ষর‘, ‘সম্ভাষণ‘, প্রান্তিকগামী রূপরেখা‘, ‘বাস্তুহীনতা‘, ‘বেতার সংকেতখেলা‘, ‘মোহঘর‘, কিংবা ‘নিশিভাষ্য‘।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধের অনুসারী পদকর্তাদের সান্ধ্যভাষার কথা আমাদের জানা, শিথিল সাক্ষর থেকে নিশিভাষা অবধি ভাষিক নির্মাণে আমরা যে ঠিকানা পেলাম তা জগতের সাংগীতিক এক ধারাভাষ্য। এই ভাষ্য যদি বাস্তুহীন হয়, অর্থাৎ এর যদি কোনো ঘরানা না থাকে, এর জন্ম ‘প্রান্তিকগামী‘ এক মধুভাষী কবির নিমিত্তে সৃষ্ট হয়েছে যিনি জগতের প্রামাণ্য পাঠ সন্দেহের দৃষ্টি দিয়ে পুনরায় পাঠ না করে, নতুন পাঠের আয়োজন করেন। ভাষা যে নির্ভরযোগ্য কোনো মাধ্যম নয়, এ বিষয়েও কবি সদা সজাগ – যার চিহ্ন তাঁর প্রায় প্রতিটি বাক্যে, প্রতিটি পঙক্তিতে লক্ষ করা যায়।

কুমার চক্রবর্তীর স্বগতোক্তি: কবিতার অপূর্ণতা আসলে ভাষার অপূর্ণতা। ফলে আমরা যদি প্রথম প্রস্তাবে ফিরে যাই – ব্যর্থতার প্রশ্নটি আবার সামনে নিয়ে আসি– তবে, ভাষার যে দরদালানে মানুষের বসবাস তার যে ফ্লুইড বা তরল ও প্রায়–অধরা গঠন, তার চরিত্র অনুসারে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দুনিয়া নির্মিত হতে থাকে। আধুনিক দুনিয়ার গতি ও গৎ এমন প্রায়–অধরা কাঠামোকে উপযোগিতা নির্ভর এক মাধ্যমে রূপান্তরিত করে নেয়। মুনাফা ও সহজ গন্তব্য, এই দুয়ের চক্রে যে নিরস গদ্যময়তা, তার বিপরীতে, বস্তুবাদীতার কেন্দ্র থেকে নিজেকে প্রান্তে স্থাপন করে, জীবন ও জগতের যে পাঠ, কবি তারই ভাষ্যকার।

দেখা ও ভাষ্যের ভারসাম্য তাই সহজ কোনো বিজ্ঞান বা বিদ্যা দিয়ে সম্ভব হয় না। জগতকে ভাষার আওতায় নিয়ে আসাই যেখানে দুরূহ কাজ, তখন সংবেদনশীল চোখে তা থেকে প্রেম, প্রকৃতি, গমন, গন্তব্য – ইত্যকার সকল বিষয়ের মর্ম উদঘাটন আরও জটিলতর এক প্রক্রিয়া।

চোখ তো দেহ–মন–প্রজ্ঞার সাথেও সংলগ্ন। চোখের আলাদা কোনো ঐকিক ও স্বয়ম্ভু অস্তিত্ব বা আমিত্ব নাই। যে আমি দেখে, তার দেহ সংবেদনের আধার, জ্ঞানের বাটি বা ঘর। আবার যখন সে ভ্রমণরত এবং তার গন্তব্য পুঁজি ও বস্তুবাদীতার মিথ্যা অহমিকা ও আহম্মকি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তখন ভিন্ন এক সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। কবির আপন বয়ানে এই সৌন্দর্যের কাঠামো দেয়া যেতে পারে। ‘মন্থরতার সৌন্দর্য আর বস্তুর সমাহিত রূপের সন্ধান করাটা জরুরি‘, এই আর্তির মাঝে অনুধাবন করা যায় যে কুমার চক্রবর্তী সহজগম্য কোনো আইটিনারারি বা ভ্রমণের তালিকা তৈরি করেন নাই। গন্তব্য তাঁর কাছে সমুদ্রের বিশালতার মধ্যে এক অচেনা দ্বীপের মতোই। এই চিত্রকল্প ছাড়াও হয়তো আরও কিছু গন্তব্যের ঠিকানা কবির কবিতা থেকে সংগ্রহ করা যায়। যেমন, ‘অতলের কাছে‘ কবিতায় কবি লিখেছেন (যদিও কিছুটা ক্লান্তি ও শ্লেষের স্বরে), ‘বল তুমি, কিভাবে সফল হব অন্তহীন/ ভ্রমণের শেষে, জোছনার ছায়া ধরে/ হেঁটে যেতে অনায়াসে/ কিভাবে পৌঁছব – তোমাদের কালবদলের দেশে?’

এই দেশ বা গন্তব্য কবির চিন্তার দিগন্তের বাইরে, বর্তমান গোলকায়িত বিশ্বের মধ্যে চিহ্নিত। কবির গন্তব্য একটু গহীন, অতলান্তিকও বটে – ‘ভাবি, যদি যেতে পারি অতলের কাছে।‘

কবির মনন আর জগতের বাস্তবতা – যদি এই দুই মেরুর মধ্য থেকে কবির পথেই তার আপন দুনিয়াদারির সুরাহা করতে চাই, তবে আমাদেরকে সৌন্দর্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্বের দ্বারস্থ হতে হয়, যা আবার কিছুটা ধর্মতত্ত্বের দিকেও হেলে পড়তে পারে৷ তবে, কুমার চক্রবর্তীর কাননে নান্দনিকতার দিকে পক্ষপাত অনস্বীকার্য। নিশিভাষ্য শিরোনামের কবিতার ভাষ্য অনুসরণ করে আমরা কবির ভাষা ও বোধের জায়গাটিতে আলো ফেলবার প্রয়াস পাই— ‘প্রত্যয়ের ভাষা আমরা পেয়েছি গধুলীজঙ্গলে তাই / পাতার ভেতর লুকিয়ে ফেলেছি জীবন।‘

নিশিভাষ্য কবিতার এটি মুখবন্ধ। শুরুর এই দু‘লাইনে লক্ষ্য করার মত দুটি দিক আছে। প্রথমত একাকীত্বের স্বর, যা জীবনানন্দের পয়ার থেকে আরও আরও বাংলা কবিতায়, এমনকি, আমাদের আলোচ্য কবির গদ্যছন্দ্যাশ্রয়ী নান্দনিকতায়ও ছড়িয়ে পড়েছে, ‘আমি‘ থেকে ‘আমরায়‘ উত্তীর্ণ। এই বিশেষ্য কবিতার শেষ অবধি বজায় থাকে। ‘আমাদের ভাবনাচিন্তাগুলো গর্ভবতী হয়, রাতের ডালপালায় / ভরে ওঠে সঙ্গোপন নাভিবলয়ের রূপকথা…’ শেষের দুই লাইনের মাঝে গমন ও গন্তব্যের যে বিলম্বকেদ্রিক বিহ্বলতা এমনকি একরৈখিক ভ্রমণপথের বিপরীতে বহুরৈখিকতার ইশারা আছে, তা–ও যূথবদ্ধতার দিকে নির্দেশ করে। ‘আমরা‘ নির্দেশবাচক পদ ।

এবার দ্বিতীয় ধারণার পাঠে আসা যাক। জীবন লুকিয়ে ফেলার বিষয়টি কি পলায়নবাদী তৎপরতার অধীন, নাকি এর কোনো ভিন্ন মাজেজা রয়েছে। এইখানে বিষয়ের ওপর বিষয়ীর নিজস্ব কিছু ব্যাখ্যা আরোপ জরুরি হয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠিত গন্তব্য থেকে, জীবন ও যাপনের গতানুগতিক ফ্রেম থেকে সরে যেতে, ভিন্ন পথ গড়ে তোলা প্রাণের দাবি। এই দাবি নানান উপায়ে মেটানো যায়, এমন ইঙ্গিত কবির অসংখ্য কবিতায় ছড়িয়ে আছে। অধিকাংশ গন্তব্য চিত্রবৎ অথবা দুরাভিগম্য। যাকে নান্দনিকতা দিয়ে ব্যাখ্যা করার ফুসরত মেলে। আমরা প্রথমে আমার বা আমাদের পুঁজির আওতায় সহজ গন্তব্যের প্রতি ঈমান এনে, যে তরল আস্তিবাদীতা, এর মাঝ থেকে ছুটি নেয়া কবি অস্তিত্বশীল সকল মানুষের জন্য কবুল করেছেন। যে বিলম্বিত লয়ের গৎ বিষয়ে তিনি কথা বলেন, যে প্রচ্ছন্ন রহস্যবাদীতা তিনি নিজে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠতে দেখেন, তার ব্যাখ্যা করতে তিনি ‘হেদিস‘-এর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। হেদিস, যিনি গ্রীক পুরাণে উল্লেখিত জিউসের ভ্রাতা, যার উপর মৃতের নিরানন্দময় অন্ত:সলিলা দুনিয়ার দায়িত্ব, এক ন–জগতের প্রতীক। কবি নিয়তি হিসেবে মেনে নেন যে দোযখ থেকে বেহেশতের দিকে নয়, বরং হেদিসের দিকে যাত্রাই কবিতা।

কবির এই ব্যাখ্যার পরও পাঠকের পুনঃপাঠের সুযোগ থাকে। পাঠ একটি চলমান প্রক্রিয়া, কবির বয়ান থেকে তুলে আনা দুইটি শব্দ দিয়ে তাঁর অভিযাত্রা ও গন্তব্যের, অথবা ভাষান্তরে, প্রকাশিত সত্তা ও অপ্রকাশিত সিদ্ধির আকাঙ্খা, কিংবা চলমান ঘটনাপ্রবাহ ও অমোঘ কোনো পরিনতির দিকে যাত্রা— এ–সবই ব্যাখ্যা করা চলে। স্থানান্তর ও পরিবর্তন কোন জ্ঞানবৃত্তের মধ্য থেকে যেহেতু সহজে ব্যাখ্যা করবার বিষয় নয়, অস্তিত্বের কিছু আদ্যসূত্র দিয়ে তা ধরা যেতে পারে। ‘শূন্যগর্ভ‘, ‘শূন্যময়‘ শব্দ দুটি কবি যে প্রেক্ষিতে ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতাসংগ্রহের ভূমিকায়, তা থেকে খানিকটা সরে এসে এই কবির এমনকি মানব অস্তিত্বের সত্য ‘শূন্যতার‘ মধ্য দিয়ে নিস্কামতায় উত্তীর্ণ হয়ে অনুভব করা যায়। বেদনা থেকে রেহাই পাবার যে পথ গৌতম বুদ্ধ গড়ে দিয়ে গেছেন, তার মূলসূত্রগুলোর একটি মেলে শূন্যতার ধারণায়। আত্ম বা আমি সময় আক্রান্ত বিষয়ী, বিষয়কে অতিক্রম করার এটি একটি প্রাথমিক ধাপ।

কবির ক্ষেত্রে অর্থ ও মর্ম তৈরির যে নান্দনিক প্রকল্প, ভাষা যার বাহন, সেখানে আমি ও আমরার মাঝে সেতু গড়তে এই শূন্যত্ব অর্জন বিষয়ক তত্ত্ব, যা আত্মতত্ত্ব বৈ আর কিছু নয় ।

এটি কি কাজে লাগে? এমন প্রশ্ন হয়তো পাঠককে ভাবাবে। এই প্রশ্ন বোধ ও বুদ্ধির সাথে সম্পর্কিত, এ নান্দনিকতার দোসরও বটে। কিন্তু, এটি নন্দনকাননের ক্রিয়াকলাপ শাসন করে কি–না, সে বিষয়ে সন্দেহ রয়ে যায়। বিশেষ করে আলাপের বিষয় যখন কুমার চক্রবর্তীর কবিতা।

‘আমি‘ বিষয়ে কবির নিজস্ব ভাবনা আছে। আমি বিষয়ে কবির কবিত্বও বর্তমান। আবার আমি হয়ে স্থান–কালের নিরিখে মানবসত্তা কি পরিণতি লাভ করে, এমনটা তার কবিতায়ও লক্ষণীয় বটে। ‘সমুদ্র ও পাখি–পর্যটন‘ নামের পদে কবি আমির যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা নানান ভাবনার উদ্রেক করে ‘কেননা আমি এক সংকেত মানব এক রহস্য জিজ্ঞাসা‘

মানুষ যে রক্ত মাংসের তৈরি, সে আবার ভাষারও সন্তান, ফলে সংকেত সে তো বটেই, আবার প্রশ্ন এক প্রকারের। কারণ উত্তর যদি নাও মিলে, মানব নাম ও তার সত্তার প্রকৃতি ও পুরুষ — এই যে ত্রিবেণী সঙ্গম, এই সঙ্গমের মধ্য দিয়ে অনেকে তার মর্ম উদ্ধারে ব্রতী হন। কবি প্রশ্ন আকারে মানবকে দেখেছেন, কিন্তু এ–তো দেখার শুরু মাত্র। যদি কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে ফিরে পাওয়া যায় ‘অস্তিত্বহীনতা‘ যা জন্মাবার পর, অথবা ভাষাপ্রাপ্ত হবার পর মানুষ হারিয়েছে, নিরাবেগ দৃষ্টি দিয়ে, ধ্যান দিয়ে হয়তো সেই দেহস্থ, ‘নিরক্ষর‘ অস্তিত্বের কিছুটা টের পাওয়া যায়, ওর মাঝেই হয়তো ‘অদ্বয়‘ অবস্থা, অর্থাৎ বর্ণবিবর্জিত ‘আকৃতিবিহীন‘ অস্তিত্ব যা সহজ নামে সকল প্রাণের বন্ধনের গোড়া বলে বিবেচিত। এই যদি হয় সহজিয়া বুদ্ধ দর্শন, তবে এর খোঁজে তত্ত্ববিচার ব্যতিরেকেই কবি এমত অস্তিত্বের অনুভূতি টের পান। কবি যখন বলেন ‘মন্থরতার সৌন্দর্যের‘ কথা, ‘বস্তুর সমাহিত রূপের‘ কথা, এর মধ্য দিয়ে সহজ স্বরূপের সন্ধানে যে ধ্যান তার কাছাকাছি কোন মগ্নতার খোঁজ মেলে। বস্তুর সমাহিত রূপ দেখতে সাধারণ যুক্তি–বুদ্ধির ইন্ধন তেমন কাজে লাগে না, বৈজ্ঞানিকতার সূত্রে বস্তুকে পদার্থ হিসেবে দেখা কিংবা অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় রিসোর্স হিসেবে গণ্য করার বিপরীতে এই দেখা নিষ্কাম দর্শন।

অদ্বয় তত্ত্বের প্রশ্নে কবির সরাসরি কোন মনোযোগ নাই। সেই অনুযায়ী কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তও অনুপস্থিত। অথচ কবিতায় সে–মত চৈতন্যের আভাস আছে। কবি ‘অনুভূতি‘ শিরোনামের কবিতায় লিখেছেন: ‘মন ঘুমায় কিন্তু দেহ জেগে থাকে‘

অক্ষরের গর্ব আসলে মনের গর্ব, দৃশ্যপটে চোখ রেখে উপভোগের দুনিয়া গড়ার বিষয়টিও মনের কারখানায় ঘটে। কবি আপন প্রক্রিয়ায় দেহের ভাষাপূর্ব অবস্থার সন্ধান করেন— ‘… দৃক ও দৃশ্যপটের/ অনুপস্থিতি— এ–সব কিছুই সেই অদ্ভূত/ সুলক্ষণ যা গভীর মমতার কথা তোমাকে/ মনে করিয়ে দিবে যখন বৃষ্টি শেষে মেঘের/ কার্নিশ বেয়ে গলে পড়বে দূর দেশে আলো।‘ এই পংক্তি সমূহে না–ভেবে, না–দেখে দেখার বিষয়টিই স্পষ্ট। অর্থাৎ যা ভাষাপ্রাপ্ত মানুষের সাধারণ তাৎপর্য নির্মাণের কাঠামো— ‘দৃক‘ ও ‘দৃশ্যপটের‘ প্রচলিত ফ্রেমে যেসব আদ্যবৃত্তান্তের হদিস মেলে, তা আবিষ্কার যদি কবির মূল কাজ হয়ে থাকে, কুমার চক্রবর্তী সেই ক্ষেত্র বা স্থানাংকে ফিরে যাবার পথ খোঁজেন। লক্ষ্য করার বিষয়, একই কবিতায় শুরুর পর্বে, কয়েকটি পঙক্তির ব্যবধানে কবি লিখেছেন: ‘মানুষ মূলত জন্মায় চোখ খোলা রেখে,/ গর্ভের অন্ধকার তার প্রথম দর্শন।‘ এই কবিতার উপসংহারে যে ঘোষণা উপরের বোঝাপড়া হেতু নির্ণয়ে সহায়ক হয়। কবি লিখেছেন: ‘কেননা নিশ্চিহ্ন হতেই তুমি ঠিক/ ঋজু করেছো তোমার অস্তিত্বকে।/ তোমার বিকাশমান অনুভূতিটুকুকে।‘

অস্তিত্বের মধ্যে বিকাশের সম্ভাবনা চিহ্নিত করা কবির একটি মৌল প্রকল্প। ভিন্নতর দেখা ও তদঅনুযায়ী চোখ লাভের খায়েশ, কবির ইগো দূর করে সহজ হয়ে ওঠার চেষ্টার অপরিহার্য অংশবিশেষ।

সত্য দর্শনের শেষ নাই, সীমা নাই। আবার বলার মধ্য দিয়ে সব মূর্তমান করে তোলাও সম্ভব নয়। কবির সত্য হয়তো একারণে নবী–রাসূল–অবতারের সত্য থেকে কিছুটা পৃথক হয়ে যায়। কবি একের মধ্যে অধিক দেখেন, যা নবুয়তির পাথমিক শর্তও বটে। হয়তো কবি ঐকিকতার মধ্যে, বা কুমার চক্রবর্তীর ভাষায় ‘স্তব্ধতার আয়নার‘ ভেতর সার্বক্ষণিক বিরাজ করতে পারেন না, বা করতে চান না। কবির অঙ্কও সরল ফলাফলের খোঁজ পায় কারণ বস্তুবিশ্বের সিম্ফনির মধ্যে তিনিও ঐক্য লক্ষ করেন। কবিও বিবৃতির সাধারনত্ব থেকে বোধের অসাধারনত্বে পৌঁছানোর পথ পেয়ে যান। ‘অতিক্রম‘ নামের পাঁচ লাইনের কবিতায় কবি লিখেছেন: ‘না–বলতে না–বলতেই আমরা পেরিয়ে যাব বলার সীমানা।‘

কবিতা শুরুর দুই পঙক্তিতে একের মধ্যে অধিকের যে হদিস মেলে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বয়ান, কবির কাব্য যে কেবল শব্দ–কল্পনার ল্যান্ডস্কেপ নয়, নয় মধুমাছির চাকের মতো ভাষার ইমারত মাত্র, এ–বিষয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। ‘মুহূর্ত ভরে আছে মুহূর্তে/ যেমন জীবনের ভেতর ডুব দিয়ে থাকে জীবন।‘

দেখা–অদেখা দুনিয়ার ভাষ্যকার যিনি— যাকে কবি নামে সমাজ তার বিশেষ ভূমিকার স্বীকৃতি দেয়— তাঁর অসম্ভবের দিকে যাত্রা বিষয়ে সংশয় কাজ করে। এই সংশয় কবি হয়ে ওঠা, কবিতা নির্মাণের সক্ষমতা–অক্ষমতার দোলাচলের সূত্রে বিচার্য নয়। কবির ভাবজগৎ যদি কেবল দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়ের বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো তবে, ক্ষমতা বিচার সহজ হয়ে যেতো। কবির দায় দুনিয়ার তাবৎ বিষয়ের বর্ণনা দেয়া নয়, নানান বিষয়ের মর্ম উৎপাদনও তাঁর একমাত্র লক্ষ্য নয়। মানবসত্তা, তার যাপনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কোন পরিস্থিতিতে, কোন অবস্থায় নিজেকে দেখার প্রয়াস পায়, দুনিয়াদারীর সত্য আবিষ্কার করে, অর্থাৎ বহুমূর্তির মধ্যে খোদ বা আসল মূর্তির সন্ধান করি, কবি সেই বাস্তব–অবাস্তব ক্ষেত্রটি চিহ্নিত করেন। আমাদের আলোচ্য কবির ক্ষেত্রে এই কলাবৃত্তির সাথে যুক্ত হতে হবে, সময় জীবনচক্র ও এ–বিষয়ক বিপন্নতাবোধ। জীবন বিষয়ে কবি কুমার চক্রবর্তীর বোধ জীবনানন্দীয়। যদিও জীবননান্দ কবি হিসেবে বহির্জগতের সাথে এক আত্মা হয়ে রঙ–রুপ–রসের ভাষ্য তৈরি করেছেন, কুমার চক্রবর্তী জীবন বিষয়ে, ‘আপন‘ ও অনুপস্থিত ‘অপর‘ বিষয়েও কথা বলতে চান। অথবা ‘অর্জুন জানত ধনুকের নিঃসঙ্গতা/ জানত, জ্যা মুক্ত হয়েই হবে ঐচ্ছিক/ হবে স্বাধীন, ও সম্ভূত।‘ (অর্জুন জানত ধনুকের নিঃসঙ্গতা)।

এখানে প্রথম উদাহরণে জীবনের ছকের ওপর মানুষের যে কোন কিছু করবার নেই, ওমন সত্য ফুটে ওঠে। এতে নিয়তিবাদীতা নেই, দার্শনিকতা আছে। কারণ জীবন নামের ক্ষেত্রটির মুল ছক কাটাই থাকে, মানুষের ক্রিয়া–কলাপ সেই ছকের আওতায় এর বিবিধ প্রকরণ নির্মাণে ব্যয় হয় মাত্র। এইখানে বৈজ্ঞানিকতা খাটিয়ে কিছুটা ব্যাখ্যামুখীন হওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক জাক লাকাঁর সিম্বলিক (লাক্ষণিক) ইমাজিনারি (কাল্পনিক) ও রিয়েল (বাস্তব) অর্ডার এই ত্রয়ীর মধ্যে মধ্য দিয়ে সহজে বাস্তবতা বলে কুহেলিকা মানুষ জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় নির্মাণ করে, তা যে কেবলই নির্মাণ, এ বিষয়ে আলো ফেলা যায়। যা লাক্ষণিক, তা মেনে নিয়ে মানুষ তার কর্মকাণ্ড শুরু করে। লাকাঁর ভাবশিষ্য স্লাভয় জিঁজেঁক এই ত্রয়ী বিষয়ে আলোচনায় দার্শনিক সসুরের পথ অনুসরণ করে খেলার সূত্রে জীবনের ব্যাখ্যা করেন। জিঁজেঁক দাবা খেলাকে উপলক্ষ ধরে দেখান যে মানুষ জীবন ও সমাজ দাবা খেলার মত তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সিম্বলিক অর্ডার বা লক্ষনিক ধারা দাবার ছক ও গুটিগুলোর নিয়মতান্ত্রিক চলাফেরার মধ্যেই চিহ্নিত। ইমাজিনারি অর্ডার বা কাল্পনিক ধারা হল খেলোয়াড়ের নির্দিষ্ট কিছু কৌশলের বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যে খেলায় এগিয়ে চলে তার মধ্যে সীমিত। অন্যদিকে দাবার কৌশল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে লজিক ও কল্পনামুখী দুই খেলোয়ার যখন লক্ষ করেন যে, খেলা হঠাৎ করেই এমন এক পরিণতির মধ্য দিয়ে শেষ হলো যা দুইজনার কল্পনায় আসে নাই, তাকে লাকাঁ রিয়েল বলে আখ্যা দেন। রিয়েল শব্দের আদ্যক্ষর বড় হাতের অক্ষরে লেখা। এখন যদি আমরা পুনরায় পাঠ করি কবির জীবন বিষয়ক লাইন, তবে পাঠ বদল হবে অবশ্যই। কারণ পাঠ তো পাঠক আর পাঠ বিষয়ের মধ্যকার নির্দিষ্ট কোনো প্রকল্প নয়। যা অক্ষরের মধ্য দিয়ে প্রামাণ্য হয়ে উঠেছে, এমন যে–কোনো পাঠ্যবিষয় পাঠ অন্যান্য পাঠের সূত্রে সম্ভবপর হয়। এ–প্রকারে অর্থ উৎপাদনের প্রক্রিয়া জারি থাকে। জ্ঞানে ও নির্জ্ঞানে এমনটা ঘটে। ইন্টারটেক্সুয়ালিটি বা আন্তঃসংযোগের সূত্রে নব নব পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হয়, জীবনের পাঠও একই উপায়ে ঘটে বললে সত্যের অপলাপ হয় না।

কবির দুইটি পৃথক অথচ পরস্পর সম্পর্কিত জীবন বিষয়ক ব্যাখ্যার তুলনামূলক আলোচনায় একই সিদ্ধান্তের দুটি রূপ আবিষ্কার করা যাবে। ‘নৌকার কোন মাঝিমাল্লার নাই,’ অর্থাৎ লাক্ষণিক ধারা বলে যা আমরা চিনি তা মানবের ইচ্ছা–অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল না।

প্রথম যে উদাহরণ তাতে সৃষ্ট অস্ত্রের নিমিত্তে মানুষের অর্জন নিয়ে যে ভাষ্য কবি নির্মাণ করতে চেয়েছেন তা ধনুকের নিঃসঙ্গতার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হএ ওঠে । মুক্ত হয়েই তীর হবে ঐচ্ছিক, হবে স্বাধীন, অর্থাৎ নির্মিত যুদ্ধাস্ত্রের এমনই ধরন যেন তার স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠবার ক্ষমতা রয়েছে । এটি যুদ্ধ বিষয়ক জ্ঞান নয় বরং অস্তিত্ব বিষয়ক উৎকণ্ঠার প্রতিফলন। অস্ত্র যেমন ভৌত জ্ঞান ছাড়া তৈরি করা যায় নাই তেমন এর মধ্য দিয়ে যা অর্জন তাও যে কেবল সুনির্দিষ্ট নিয়তির নিয়মের আওতায় সম্ভবপর হয় না । ফলে, কবিতার শেষ হয় এক প্যারাডক্সের মধ্য দিয়ে: ‘আর কুরুক্ষেত্র উপহার দেয় এমন এক মনস্তত্ত্ব/ যেখানে জয়িরা পরাজিত আর পরাজিতরাই জয়ী।‘ লাকাঁর বিদ্যা ধার করে শেষ বাক্যটি রিয়েল বা বাস্তব বলে আখ্যা দেয়া যায়, জা আচমকা মানুষের শাম্নে হাজির হয়।

শুধু লাক্ষনিক ধরার ওপর যে মানুষ তেমন একটা হস্তক্ষেপ করতে অক্ষম, এমন নয়। বর্তমান যে যে অনুষঙ্গে, যে যে বস্তুরাশির অগাধ মেলামেশা আর ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠে অথবা ঘটনা–দুর্ঘটনায় পর্যবসিত হয়, তা ক, খ, গ–এর মতো সরলক্রম অনুসরণ না করে, আরও একটু এগিয়ে গিয়ে ‘উম‘র প্যাঁচে পড়ে যেতে পারে। অর্থাৎ মানবীয় সিদ্ধি বা জ্ঞান ও গুণসমূহ বাহ্য দুনিয়ার মেটেরিয়াল কন্ডিশন বা বস্তুগত বাস্তবতার মধ্যে কোন ফলাফলের জন্ম দেবে তা আত্মিক ও বস্তুগত — এই দুইপ্রস্থ বিষয় ও এ দুয়ের মধ্যকার নানামুখীন ক্রিয়া-বিক্রিয়া সূত্রে নির্ণীত। মানুষের ভূমিকা এখানে পরিবর্তন আনতে পারে ঠিকই কিন্তু সেই পরিবর্তন মানুষের আকাঙ্খার অনুবর্তী নয়। মানুষ ও বাহ্য জগতের সম্পর্ক একারণে স্বতঃসিদ্ধ ফ্রেমে আঁটা যায় না, দূয়ের চক্র বা সম্পর্ক মেনে নিয়ে মানুষ জীবন যাপন করে। সম্পর্ক, সম্পর্কহীনতা, শূন্যতা, একাকীত্ব কিংবা ভ্রম ও অপূর্ণতার লীলাভূমি কবি কুমার চক্রবর্তীর কবিতার সূত্রে যে দার্শনিক ব্যুৎপত্তি সম্ভব, সেই আলোকে এমনটা ধারণা করা যায়।

সমস্ত দিনের শেষে জীবনানন্দ হয়তো একারণে ‘মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন‘ নাম্নী মানসকন্যার সন্ধান করেছেন। ‘আভোগ ও অস্থায়ীর স্পর্শভূমিতে‘ যে কবি পদচারণারত, সেই কুমার চক্রবর্তী হয়তো একই কারণে ‘স্তব্ধতার ভৈরতে‘ কান পাতেন। জীবন যে সাংকেতিক, কাব্যিক ও সাংগীতিক মাত্রায় অনুভব করবার বিষয় তা এই কবি কখনই বিস্মৃত হন না। কবি লেখেন: মিশ্রকলাবৃত্তে ভরে ওঠা আমার জীবন/ আজ এই শাশ্বত মেঘের নিচে/ কেবল শূন্যমুদ্রা তৈরি করে চলে।‘ (শুন্যমুদ্রা)

এই কবিতায় যে প্রজাপতিদের আধিপত্য, কিংবা অপার্থিব মেঘেদের ঘুরে বেড়ানো ও নদীমাতৃক শরীরে প্রিয়দর্শিনী উপমার খেলা, এসব তুরীয় মনস্কামনা বা কাব্যিকতা অবশেষে পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণ অসাড় হয়ে পড়ে। অর্থাৎ জীবন ও তার অমোঘ যে পরিণতি লাকাঁর জ্ঞান ধার করে, কতেক মার্কসীয় বস্তুবাদে মাথা নত করে জীবনের জৈব ও অজৈবের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হলো, তার মধ্যে কবি সম্পূর্ণ আত্মাহুতি দেন না। অর্থাৎ কবি কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক চশমার মধ্য দিয়ে দিয়ে দুনিয়া দেখেন না। কুমার চক্রবর্তীর কবিতায় এর চিহ্ন সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোথাও কোথাও এর ঘোষণা হয়তো আকারায়িত হয়েছে — পেয়েছে আপ্তবাক্যের শরীর। তবুও জীবনের যে সাংগীতিক কাব্যিক লীলাময়তা, ওর মধ্যে এই কবির আদ্যোপান্ত ঠাওরে আসে — আন্দাজ করা যায় যে কবির যে আমি নির্মাণ করেন সেই বিষয়ের বিষয়ী দূরত্ব ঘুচিয়ে আজ ও আগামী — এই দুইয়ের মধ্যে অনন্ত দেখেন।

‘আমি ইউলিসিস অতঃপর‘ কবিতায় কবি লেখেন: ‘মূলত লিথির জল খেয়ে ফিরে এসেছে পাখিরা/ যখন বৃক্ষটি জড়িয়ে ধরে মেঘের রহস্য,…/ এর কয়েক পঙক্তি পড়েই কবির ঘোষণা… কিন্তু/ আমি আছি জ্যামিতির বাইরে। আমাকে ঘিরে আছে নিঃসঙ্গতার মান্দ্রাকান্তা। এই নিঃসঙ্গতা যেহেতু নিরাবেগ থাকবার শর্ত তৈরি করে, একে নাগরিকের বিচ্ছিন্নতাবোধ আখ্যা দিয়ে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দিকে এগুনোর আগে, আরো আরো নানান চিন্তার মধ্য দিয়ে এর চরিত্রের দূরচারিতার বদলে নিরপেক্ষ হয়ে উঠবার তাগিদ স্পষ্ট করে তোলা যায়। কবি তার ‘আমি‘ যা ‘আত্মা‘কে অপরের চোখ দিয়ে দেখেন ও এভাবে দেখান: ‘মোমবাতির বিহ্বলতায় তুমি দেখতে পাও এক মুখ/ যে তাকিয়ে আছে অন্ধভাবে আর তার গভীরতার ভেতর দেখা যায় গ্রামগুলো যারা দিনের বেলায়/ ঘুমায় রাত্রিতে ওঠে জেগে।‘

অন্ধ ভাবে তাকিয়ে থাকা — এ কেমন তাকিয়ে থাকা? আমরা এর চরিত্র উদঘাটনে একটি কবিতার অন্দরমহল থেকে সূত্র খুঁজতে পারি। ‘আকাশের নীচে জোছনার পেছনে পেছনে সে উড়ে বেড়ায়/ মুখোশের অন্তরালে: একাকী অন্যত্র।‘ তার আগের পঙক্তি থেকে আমরা তার এমন অপর ‘আমি‘ সন্ধান করবার কারণ খুঁজে দেখতে পারি। যখন বিষয়ী ও বিষয়ের অধরা সমীকরণের মধ্যে কবি লক্ষ্য করেন ‘স্বপ্নের তাঁত‘ যার ‘বুননের‘ ভেতর তিনি লক্ষ্য করেন ‘উপশম‘ আর অন্তরিক্ষবোধ‘, তখন পাঠক হিসেবে আমাদের এই একাকী হয়ে ওঠা ও অন্যত্রে গমন — অর্থাৎ, বিষয়ীর প্রান্তিকতার দিকে ধাবিত হওয়া ও হিসাবের বাইরের বিষয় আবিষ্কারের বাসনায়

নিজের সাথে নিজের আদান–প্রদানের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এর মাঝেই তাঁর সকল করণ ও আয়োজনের কারণ নিহিত আছে বলে মনে হয়। এই সূত্রেই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে কবির কামেলিয়াত, যা কবি কথিত ‘মানব নিয়তি‘, বা মানবসভ্যতা শাসিত নিয়তির বাইরে, ‘গতিবাদের‘ বিপরীতে যে চলা, দেখা ও সত্য উপলব্ধির দিগন্ত, তার মধ্যে পাঠক হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

‘নিয়তি‘ অতিক্রম করে আপন দুনিয়ায় থিতু হবার আকাঙ্ক্ষার মাঝে কবি সময়ের সাথে বোঝাপড়ায় মনোযোগ দেন। এই সূত্রে তিনি এসকেটোলজি বা পরলোকতত্ত্ব থেকে দূরে থাকেন। বিশেষ করে শেষ বিচারের পথে না–হেঁটে সময়ের মধ্যে সময়–নিরপেক্ষ পাঠে ও বয়ানে নিয়োজিত থাকেন৷ একাকীত্ববাদীতা তিনি অমোঘ নিয়তি হিসেবে গ্রহণ করে নেন। সময়ের সেতু শিরোনামের কবিতায় কবি লেখেন:

‘শুধু একা নীরবে, আমি, দুই চলমান দ্বীপের মাঝে

গড়ে চলি সময়ের সেতু‘

সম্পর্কের মধ্যে নির্জনতা, অথবা নির্জনতার মধ্য দিয়ে জগত ও অপরের সাথে সম্পর্কগুলোর অভিঘাত কবি যাচাই করে দেখেন, বিশ্লেষণও করেন কখনও কখনও। অবতারের দৃষ্টির চাইতে যেন দার্শনিক প্রজ্ঞা কবির কাছে বড় হয়ে ওঠে।

কবি জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট দার্শনিক সিদ্ধান্তও দেন: জীবন এক অযৌক্তিকতা, এক ইউটোপিয়া অথচ কর্তার সিদ্ধান্তের প্রাজ্ঞতার ঠিক পেছনে কৃষ্ণের লীলাভূমির মতো রূপকল্পনা জেগে থাকে। কুমার চক্রবর্তী তাঁর দার্শনিকতাপূর্ণ বাক্য শেষ করেন চূড়ান্ত কাব্যিকতায়, তিনি লিখেন: ‘..যা কবিতায় ফুটতে চায় ঠিক তৃতীয়ার চাঁদের মতো।‘

যদি ‘চিত্রবৎ‘ শব্দের মধ্যে কবির সৃষ্টিশীলতা ও কবিতার ‘প্রকৃতি‘ সুনির্ধারিত বলে মনে হয়, তা কবির দার্শনিক প্রকল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এমন ধারণা করা যায়। স্থান–কালের মতো অধরা বিষয়কে যতই ধারণার আওতায় এনে মূর্তি হিসেবে দাঁড় করানো হোক না কেন, এ যে বহুস্তরিত, বহুমাত্রিক এক বাস্তবতা, যার মাঝে মানবসত্তা যে দেহ ও প্রকৃতির চক্রক বা সম্পর্কের আওতায় তার বয়ান হাজির করেন— সবই শেষমেষ একটি অবভাষিক সত্যে হাজির করা যায় এই প্রক্রিয়া দার্শনিক হলে, তার পরবর্তী ধাপ হলো মনের ও মননের। রবীন্দ্রনাথ লিখিত চিত্রাঙ্গদা থেকে একটা লাইন এখানে খাটে — ‘হৃদয় তার করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে।‘ এর রকমফের ঘটিয়ে আমরা লিখতে পারি, ‘জগত আমার করিতেছি অনুভব জগতের মাঝে।‘ কারণ কবি জলেতে নামিবে জল না ছুঁইয়ে‘ এমনটা হবার নয়। চন্ডীদাসের এই ব্যাখ্যা এসেটিক বা সাধুর সঙ্গ লাভ করার মধ্য দিয়ে বাস্তব হয়ে ওঠে। কবির কাছে, বিশেষত দার্শনিকতা ও কাব্যিকতার বিস্তৃত ভূমিতে এর জায়গা চিহ্নিত করা কঠিন।

প্রাথমিক প্রস্তাবে আরো একবার ফিরে তাকানো যাক — কবির কবিতা ব্যর্থ হলে কেন তা ব্যর্থ হয়? কেনইবা ব্যর্থতার সূত্রে কবি কবি হয়ে ওঠেন? এইখানে পুরানো দার্শনিকের সিদ্ধান্ত থেকে কিছুটা জ্ঞান ধার করা যাক। অবভাস ও তথ্য বস্তু বিচার নামক গ্রন্থে হার্বাট ব্র্যাডলি লিখেছেন, আপনি কখনো এমন এক বস্তুর সন্ধান পাবেন না যা স্বয়ং হচ্ছে বিশেষ্য। আপনাকে এক বিশেষণ থেকে আরেক বিশেষণের দিকে যেতে হবে। ভৌতজগতের এমনই ধারা বা গৎ। কারণ বস্তু শুধু দৃশ্য নয়, এমনকি তা কেবল এসেন্স বা মর্ম নয়। এই দুয়ের মধ্যে যে দ্বান্দ্বিকতা তার মধ্য দিয়ে বস্তু মানব চোখে বস্তু হয়ে ওঠে। এর সাথে মনোদৈহিক সম্পর্ক যুক্ত হলে বস্তু আরো বেশি বিশেষণমুখীন হয়ে ওঠে— বস্ত্রুর চিত্রময়তা বা গুণময়তার জগতে প্রবেশ করে কবি কুমার চক্রবর্তী রূপ–গুনের জগতকে শব্দ ও কল্পনার সূত্রে আরো দূরে নিয়ে যেতে চান। রূপ–অরূপ তার কবিতার আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু এই দ্বৈততার মাঝে তার অভিনিবেশ স্থায়ী হয় না। কবি কুমার ‘অভোগ ও অস্থায়ী স্পর্শভূমিতে‘ বিরাজ করেন অধিক সময়। তাঁর শূন্যমুদ্রা কবিতায় এই সাংগীতিক মাত্রা আরও গাঢ়তর হয়ে ওঠে: ‘ব্যক্তিগত জলবায়ুর ভেতর নাদুসনুদুস এক–একটি শব্দরহস্য পেন্ডুলামের মত নীরবতার সাথে খেলা করে একসময় একা হয়ে যায়;’ একই কবিতায় কবি নানান বিষয় অবতারণার পর, যে সমাপ্তির রেখা টানেন, তাতে ‘দেখা‘ থেকে শুরু করে ‘শূন্য‘ অবধি যাত্রাপথ বলেন বিধৃত:

এইসব দেখে

মিশ্র কলাবৃত্ত ভরে ওঠে আমার জীবন

আজ এই শাশ্বত মেঘের নিচে

কেবলই শূন্যমুদ্রা তৈরি করে চলে।

দেখা, অনুভব করা ও এ–সম্পর্কিত বয়ান— এই তিনের কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই। এমনকি কবি এদের কোন হায়ারার্কি বা শ্রেণীবিন্যাসের বিশ্বাস রাখেন না। কবি কুমার চক্রবর্তীর কবিতায় দেখা–অনুভূতি–বয়ান নানাভাবে লেখা যেতে পারে, যেমন অনুভূতি–দেখা–বয়ান কিংবা বয়ান–অনুভূতি–দেখা অর্থাৎ কোনটি যে কাকে সক্রিয় করে তোলে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না অর্থাৎ বয়ান অনুভবও বটে, আবার যা অনুভব তা বয়ানের সূত্রেও মনে দানা বাঁধে।

দেখা ও অনুভব করবার প্রক্রিয়াকে বস্তুবাদীতার আলোকে যতই বিষয়ীর সূত্রে বিষয়ের বৈজ্ঞানিক নির্মাণ হিসেবে ধরে নেয়া হোক না কেন, এ যে অস্থায়ী এক সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে কবিতা বর্ণনা করেন। এমনকি শুধু অনুভূতি নয় সময় ও স্মৃতি এখানে চোখের কার্যক্রমকে পরাবাস্তব করে তোলে— এতে চেতনার উত্তাপ যোগ করে আরও আরও স্তর এতে যুক্ত হয় যখন স্মৃতি শুধু বাস্তবের ঘর থেকে জন্ম না–লয়ে স্বপ্নের অঘর থেকেও যুক্ত হয়। অর্থাৎ, জগত যে ঐকতানের মধ্যে বিরাজ করে, কবি সেই ঐকতান থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে, দূরে রেখে, জগতের বর্ণনা করেন না। কুমার চক্রবর্তীর লেখায় সত্য ও সত্তা বিষয়ক ভাবনার সম্মেলন লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ে আলোকপাত করবার আগে তাঁর অভিজ্ঞতার এই আপাতবিক্ষিপ্ত অথচ সাংগীতিক সূত্রে সিম্ফোনি বা ঐকতান হিসেবে প্রবর্তিত রূপকল্পনার মাঝারে পাঠক কি আহরনে ব্রতী হবেন? যেকোনো কিছু আহরণের সূত্র একখানাই— বিচরণ ও তার সূত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় কবি তার অভিজ্ঞতার বহুস্তরিত বয়ান তৈরি করেন, পাঠক একই প্রক্রিয়ায় কবিতার রস আস্বাদন করতে পারেন। যে বৈজ্ঞানিকতা এখানে খাটে বলে ঠাহর হয় তা ‘উমভেল্ট‘ তত্ত্বে খুঁজে পাওয়া যাবে। জার্মান জীববিজ্ঞানী ফেরহেয়ার ভ্যান ইওয়েস্কোলে এই তত্ত্বের মধ্য দিয়ে বাস্তব্য জগতে যে ব্যাখ্যা খাড়া করেছেন তা উমভেল্ট বা চারিদিকের জগত থেকে বিষয়ী বা ব্যক্তি যে পৃথক নয়, তার সূত্রে প্রোথিত। তাঁর মতে মানবের দেখা মনোজগত ও বহির্জগতের পৃথকীকরণের মতো ম্যাকানিকাল সূত্রলব্ধ জ্ঞান দিয়ে জগৎ ধরা যায় না, বরং এই দুইয়ের ঐক্যের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হয়। জীব–পরিবেশবিদ্যার এমত জ্ঞান অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হাইডেগারকেও প্রভাবিত করেছে। হাইডেগারের অস্ত্বিত্ব বিষয়ক সূত্রে তিনি ব্যক্তিসত্তাকে দুনিয়ার মধ্যে থিতু দেখেন। বিষয়ী, তার তরিকায়, বিষয়ের মধ্যে প্রোথিত — বিষয় থেকে আলাদা করে সে ‘স্বয়ং‘ হয়ে উঠতে পারে না। কুমার চক্রবর্তীর ভাব–প্রকৃতি ও বস্তু–প্রকৃতির বয়ানে এমত ঐক্যের ধারণা পাই।

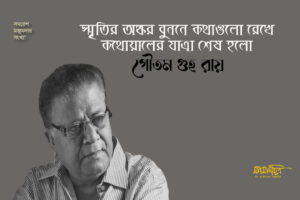

কবি, চিত্রশিল্পী ও শিল্প সমালোচক মোস্তফা জামানের জন্ম ১৯৬৮ সালে, ঢাকায়। পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে। নব্বই দশক থেকে চারুকলা ও লেখালেখিকে তিনি জীবন যাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নিয়েছেন। ছোট কাগজ, ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রের অলংকরনসহ নানামাধ্যমে তিনি কাজ করেছেন। কাজ করেছেন চিত্রকলা, তৈলচিত্র, ছাপচিত্র, আলোকচিত্র, ইনস্টলেশান, ভিডিও-আর্টসহ শিল্পকলার আধুনিক কৃৎকৌশল ও নানান নিরীক্ষামূলক মাধ্যমে। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম শিল্প সমালোচক মোস্তফা জামান অসংখ্য শিল্পীর চিত্র প্রদর্শনীর কিউরেট করেছেন। ২০০২ সালে দ্য বডি অফ এভিডেন্স শিরোনামে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী হয় ঢাকার জয়নুল গ্যালারিতে। দেশে-বিদেশে অসংখ্য একক ও যৌথ প্রদর্শনীতে তাঁর শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। চিত্রকলার পাশাপাশি তিনি কবিতা ও গল্প লিখেন। উল্লেখযোগ্য কবিতার বই: আহ্লাদে খণ্ড খণ্ড জৈবন অথবা অখণ্ড নগরনামা; নভেলা: দ্য বিচ, দ্য বিচ অথবা প্রগ্রেস রিপোর্ট। দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেছেন চিত্রকলা বিষয়ক ম্যাগাজিন ডেপার্ট। সম্পাদনা করেছেন চিত্রকলা বিষয়ক বাংলা পত্রিকা নৈ।